浜田省吾氏は近年、自らの職業を「ソングライター」と称するようになった。実に的を射た表現だなと思い、筆者もそう呼ぶようにしている。

なぜ浜田省吾氏をソングライターと呼ぶのがしっくり来るのだろうか。それは彼の音楽家としてのスタンスを端的に示す言葉になっているからだと思っている。

そこで今回の記事では、浜田省吾氏をソングライターとして呼ぶのに相応しい理由について、彼の音楽家としての歴史やスタンスなどから掘り下げて考えてみることにした。

浜田省吾氏が自らを「ソングライター」と呼ぶようになったいきさつ

まずは浜田氏自身が、自らをソングライターと名乗るようになったエピソードをおさらいしておこう。

それは2015年のアルバム『Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター』リリースに際してのことであった。

2015年にNHKのSONGS出演時、あるいはリリース当時のコンサート等のMCなどでも語られている。Wikipediaにそのエピソードがまとめられているので、以下に引用している。

職業は「ソングライター」と評している。海外でのIMMIGRATIONでの職業欄で、作曲家・作詞家・ミュージシャン・歌手と候補はあるが、「作詞家・作曲家となると、自分よりも優れた人が多くいるので名乗るのは気が引ける」「ミュージシャンと言えるほど楽器はうまくないし、また歌手と言えるほど歌がうまいとは思っていない」と、どれも自信がないとした上で、ソングライターならば胸をはって言えるという理由からである。

彼の語りによれば、外向けに自らの職業を書く時に、適切な選択肢が見当たらず、考えた結果だったということである。

浜田省吾がロック・アイコンからソングライターになるまで

浜田氏が自らを”ソングライター”と名乗ったのは、何気ない日常の場面で生じた悩みごとからのように語られてはいるが、実は浜田氏にとっては本質的なテーマだったように思われる。

かつてOKMusicで佐伯明氏が浜田氏について以下のように書いている。

自身の立脚点がプレイヤー(演奏者)にあるのか、コンポーザー(作曲家)にあるのか、はたまたパフォーマー(音楽演者)にあるのかを、ずっと考えていたように思える。

広く言えば音楽家としての自分が立脚するところはどこか、浜田氏は悩んできた歴史がある。その着地点として”ソングライター”があるようなのだ。

だからこそアルバムタイトルに”ソングライター”が入るほどの、重要なキーワードなのだ。ここではその歴史について振り返っておきたい。

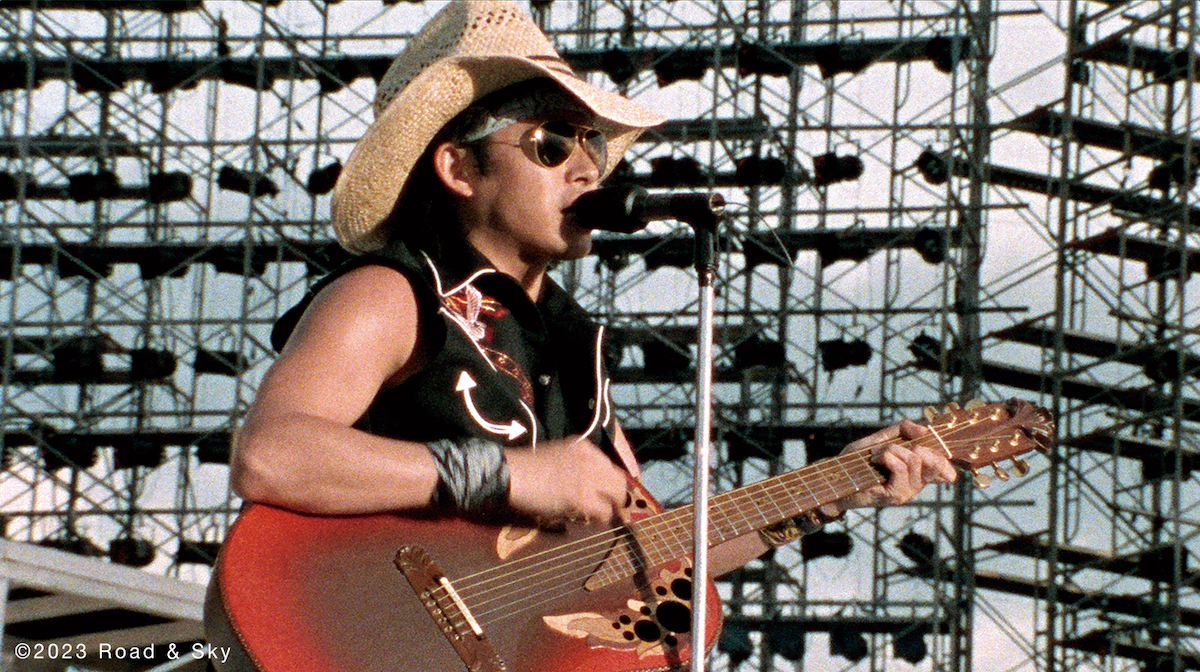

ロック・アイコンとしての浜田省吾の確立から苦悩の時代へ

1976年に『生まれたところを遠く離れて』でソロデビューした浜田省吾氏であるが、70年代はヒットに恵まれず、自らが歌う言葉も見つからなくなり、職業作曲家的な売り出し方をした時期もあった。

1979年に「風を感じて」がようやくのヒットとなり、1980年の『Home Bound』では、自らが伝えたいメッセージをロックサウンドに乗せて歌うスタイルを新たに切り開くことができた。

1980年代の浜田氏は、より社会的なメッセージも込めつつ、日本語でロックをやる、というロックシンガーとしてのスタイルを確立していった。

その集大成が1986年リリースの『J.BOY』であり、日本人がアメリカ生まれのロックをやることについてテーマ性を持ったアルバムを作ることができた。

しかし彼の中で、徐々にロック・アイコン、さらにはアイドル・ヒーローとしての浜田省吾が独り歩きしていく感覚も生まれつつあったのではなかろうか。

浜田氏の歴史を振り返れば、70年代からメロディを作ることを続け、80年代に自らの言葉で歌う表現者としての道を力強く歩み始めた。

そしてライブを頻繁に行うようになり、世間的にはヒーローとしての浜田省吾へとイメージが移っていった。

おそらく浜田氏の中では、作詞・作曲、歌うこと、そしてライブでのパフォーマー、どれもが浜田省吾であったはずである。

しかし80年代後半、ロック・アイコンとしての強烈なイメージが出来ていく中で、そのバランス感覚が崩れていく感じがしていたのだろう。

実は『誰がために鐘が鳴る』から始まっていた”ソングライター”的スタンス

『J.BOY』の後、1988年の『FATHER’S SON』は『J.BOY』的な路線を引き継ぐものだったが、徐々に苦悩の時代に入っていったようである。

1990年の『誰がために鐘が鳴る』は内省的な歌詞が目立ち、それまでのロックヒーロー的な立ち位置から離れようとしていたのが窺える。

そしてこの『誰がために鐘が鳴る』が、浜田氏の音楽家としてのスタンスにおいて転機になっている感じがする。

それまでの作品は、浜田氏自身のパーソナルな思いと繋がる楽曲が多かった。『誰がために鐘が鳴る』にはピークを過ぎた野球選手や、彼女と会えずに別れた男性など、実に多様な主人公が登場する。

このように、曲によって主人公が存在し、歌の物語を紡ぐことに重きを置き始めたのが本作であり、この時に”ソングライター”的な立ち位置の土台を固めつつあったのだった。

奇しくも1992年にリメイクされた「悲しみは雪のように」が大ヒットした。再びロックアイコンとしての浜田省吾に、世間の目が向きそうになってしまった。

そんな当時の苦しい心境として、浜田氏への注目度が上がりながらも、プロモーション等には一切かかわらなかったと言う。

そんな苦悩から吹っ切れた感じがするのが、1996年の『青空の扉 〜THE DOOR FOR THE BLUE SKY〜』である。

社会派ロック的な要素を減らし、ソングライター的なアプローチに振り切った作品であり、1つの記念碑的作品である。

その後の浜田氏は、時にロックシンガーとしての色が強まったり、ソングライターとしての色が強まったりと、多少揺れ動きは見られていた。

そして2015年の『Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター』において、自らの立ち位置を”ソングライター”として宣言するに至ったのだった。

本作では80年代までの社会派ロックヒーローとしての一面は残しつつ、やはり『誰がために鐘が鳴る』『青空の扉 〜THE DOOR FOR THE BLUE SKY〜』の作風が根幹にあるように感じている。

浜田省吾氏を「ソングライター」と呼ぶにふさわしい理由とは?

ここまで浜田省吾氏の変化として、『J.BOY』に至るまでのロックアイコンとしての地位の確立とそこからの苦悩、ソングライターとしての立ち位置を確立する歴史をまとめた。

こうして振り返ると、確かに作風やスタンスの変化はあったものの、実はデビューから一貫して浜田氏がやりたかったことは「ソングライター」だったのではないか、と思える。

ここでは改めて浜田省吾氏をソングライターと呼ぶにふさわしい理由について2点に分けてまとめた。

ロック・アイコンとしての浜田省吾との折り合い

やはりまずは、浜田省吾氏が音楽家としてどこに立脚するのか、と言う問題の着地点として「ソングライター」があらゆる意味で最適だった、ということが挙げられる。

1970年代は模索の時代を過ごしたが、1980年の『Home Bound』で1つの方向性が見えた。しかし今度は楽曲以上にロックシンガー浜田省吾そのものへの注目度がどんどん増していくことになった。

ロックアイコンであることは、ステージでの一挙手一投足にファンの注目が集まり、世間やメディアも含めて、浜田省吾という人物ばかりに目が行くことになる。

彼にもロックヒーローへの憧れはあったとは思うが、後に”ソングライター”を自称する浜田氏の根幹には、実は職人的な部分があり、ロックヒーローであることには違和感があったのだろう。

ではどのようにロックアイコンに寄り過ぎていた浜田省吾像を変えていくのか、その方法が楽曲のテーマや主人公をかえることであった。

『FATHER’S SON』までの浜田氏の楽曲は、全くの実体験ではなかったものの、10代の少年が成長する物語と言う、浜田氏のパーソナルな部分と強く結びつくものだった。

それゆえ自身とリンクした楽曲を歌うロックアイコンになり得たのだったが、楽曲と浜田氏のパーソナルな部分に距離感を持たせることで、そのイメージを変えていった。

つまりそれが様々な歌の主人公による物語を紡ぐ、というソングライターとしての浜田省吾なのだ。

ソングライターと名乗るに至るまでに、こうしたロック・アイコンとしての浜田省吾との折り合いの問題の解決があったように思われる。

”ソングライター”に浜田省吾のやりたいことが詰まっている

より積極的なこととして、デビューから一貫して浜田氏のやりたかったことが”ソングライター”だった、と言うことが最大の理由であろう。

そもそもデビュー作『生まれたところを遠く離れて』そしてシングル「路地裏の少年」から、ソングライター的な視点で楽曲は作られていたのだった。

「路地裏の少年」で歌われていたのも、浜田氏そのものではなく、地方都市に住みながら夢を抱いていた10代の少年の物語である。

先ほども述べた通り、『FATHER’S SON』までは自身の体験や心境とかなりリンクするものだったのが、『誰がために鐘が鳴る』以降はより俯瞰の度合いが増したと言えるだろう。

時代によって違いはあれど、歌の中で物語を紡ぐ、ということが一貫して浜田氏のやりたいことのようである。

しかしその一連のプロセスは、プロの世界では作詞家・作曲家と細分化されるのだが、彼のアイデンティティはいずれかに切り分けられるものではない。

大事なことはメロディと歌詞を作るという一連のプロセスであることなのである。そしてもう一つ大切な要素が、自分で作った楽曲を自ら歌う、ということである。

ただし歌うと言う要素も、自ら曲を作ると言うこととセットであり、歌だけが切り分けられるものでもない。

プロのシンガーならば、誰の作ったどんな楽曲であっても、自らの歌として見事に歌いこなせる必要がある。しかし浜田氏は歌のスペシャリストであるとも言い難いと感じている。

だからこそ非常に謙虚に、多くの音楽家がシンガーソングライターと名乗りそうなところを、ソングライターと名乗っている。

しかし自らが歌う、と言う要素は非常に重要なもので、まず浜田氏の曲は自らが歌ってこそそ魅力が最大限に発揮される。彼の声の魅力は、ファンの中でも重要な要素のはずだ。

そして楽曲と自身の距離感を保つ上で、やはり自ら歌うことは楽曲と自分を結び付けるものであり、演者としての浜田省吾を失わないと言う意味でも、重要な意味を持つ。

まとめ

今回は浜田省吾氏が自らをソングライターと名乗るのがふさわしい理由についてまとめた。

振り返れば、そもそもデビューした時からソングライターというアイデンティティが相応しい存在だったことが分かる。

それが自身でも分からないまま、模索を続けた結果、ロックアイコン・ヒーローのような形で爆発的な人気を獲得することに至った。

しかしそのままロックアイコンとして浜田省吾氏があり続けたらどうなっていたのだろうか。

現代の状況を見れば、ミュージシャンの人物像が根掘り葉掘り探られる時代である。浜田氏もそうした煩わしさの中でさらに苦悩は増すばかりだったことだろう。

ソングライターという本来の立ち位置に戻ったことで、浜田省吾というキャラクターを摩耗することなく、楽曲が評価される状況を作ることができたのだった。

そして浜田氏が自ら作った歌を歌う、ということの価値が分かる人だけ、コンサートに行くと言う構図が出来上がった。

彼は楽曲を作ることが1番の役割であるとして、音楽を中心に置くためにソングライターと名乗るに至ったのではないか、と思う。

改めて、やっぱり浜田氏は音楽が好きな音楽屋さんなのだと思った。

※ソングライター浜田省吾が世代を超えて愛される理由とは? – ”歌の主人公”をめぐる物語の魅力

コメント