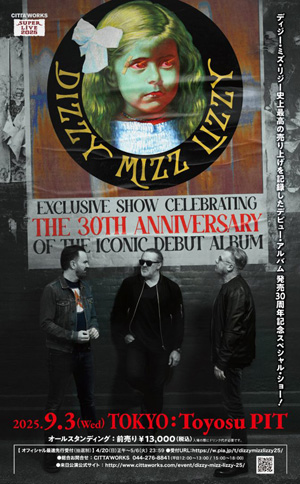

デンマークの国民的ロックバンド、Dizzy Mizz Lizzyは、1994年のデビューアルバム(日本では1995年)から30周年を迎える。

それを記念して2025年9月3日(水)に豊洲PITで一夜限りの来日公演が実現することとなった。

Dizzy Mizz Lizzyは1988年に結成、2枚のアルバムを残して1998年に一度解散している。二度の短い再結成を経て、2014年に再結成後は継続的に活動中である。

再結成後には2枚のアルバムをリリースしているが、解散前の2枚と比較すると、変わらない部分と変化あるいは進化したと思われる部分もある。

解散前・再結成後いずれの作品も魅力的であるが、今回の記事では変化・進化したと思われる部分に注目してDizzy Mizz Lizzyの音楽的な魅力を掘り下げてみよう、という内容である。

Dizzy Mizz Lizzyの解散前・再結成後における音楽性の変化・進化とは?

Dizzy Mizz Lizzyはデンマーク出身、1988年に結成された。Tim Christensen(ギター、ボーカル)、Martin Nielsen(ベース)、Søren Friis(ドラムス)による不動の3人組だ。

冒頭に述べた通り、1994年にデビューアルバムをリリースし、1998年に一度解散している。2014年からは再び継続的に活動を行って現在に至っている。

彼らの音楽性は、「オルタナティブロックの流れにありつつ、ハードロックの影響を感じさせる」と評されることが多い。

筆者的には、ハードロックの延長線上にあるヘヴィメタルではなく、あくまでハードロックのアプローチを現代的に解釈した点でオルタナティブな佇まいのバンド、と解釈している。

(音楽性は違うものの、アプローチの近さで日本の人間椅子とファンが重なるのも納得である)

こうした音楽性の基本路線は、解散前・再結成後においてずっと続いているものであると考える。一方で再結成後似は、それまで見られなかった変化や、より進化した部分も見られている。

以下ではその変化・進化したと思われる点について、解散前の2枚のアルバム、再結成後の2枚のアルバムを取り上げつつ見ていくことにしよう。

結論から述べれば、よりロックンロール色の強い解散前から、重厚感のあるサウンド、またアンビエントに影響を受けたサウンド重視の音楽性の再結成後、という変化が見られると考えた。

またソングライティングと、それを1曲の中で構築するアレンジ力については、作品を追うごとに進化を続けているのは、進化という点で顕著である。

※筆者のスタンスとしては、解散の前後いずれの作風も好きであることは述べておきたい。なお解散前の作品は後から追いかけ、再結成後の2作はいずれもリアルタイムで聴いてきた。

どちらかと言えば再結成後の方が思い入れがあるが、フラットにいずれも好きである。

解散前 – ロックンロールなビート感とプログレ風味の融合

解散前のDizzy Mizz Lizzyは、『Dizzy Mizz Lizzy』(1994)と『Rotator』(1996)の2枚のアルバムをリリースしている。

オルタナティブロックやグランジブームの90年代の雰囲気をまといつつ、70年代ハードロックのリフを主体とした曲調やヘヴィななサウンドは、デビューの頃から既に確立されている。

再結成後との比較で言えば、よりハードロックの持つロックンロール感のあるビートが印象的だ。ヘヴィな楽曲もあるが、全体的に見ると前に転がっていくようなビートも多くみられる。

また印象的なリフや複雑なリズムで構築された、プログレ風味の曲調も特徴だ。

併せてオルタナティブロックの特徴でもあろうが、あまり長尺の曲はなく、コンパクトな楽曲の中に情報量を詰め込んでいるところも特徴と言っても良いだろう。

デビューアルバムである『Dizzy Mizz Lizzy』(1994)は、これまで述べたようなDizzy Mizz Lizzyの特徴を、全部詰め込んでみた作品という感じがしている。

1stアルバムからこのクオリティかと驚くような充実度であり、デンマークで22万枚を売り上げたのも納得の出来栄えである。

たとえば「Waterline」「Glory」など印象的なリフを前面に出し、ポップなメロディとやや複雑な展開がクセになる楽曲は、Dizzy Mizz Lizzyの核になるような楽曲だ。

また「Love Is A Loser’s Game」「Silverflame」など哀愁漂うメロディも初期から見せてくる。これらも欠かせない要素である。

さらに「67 Seas In Your Eyes」「Mother Nature’s Recipe」など複雑なリズムでリフがトリッキーに展開していく楽曲もフックになっており、アルバムの中で変化をつけてくれる。

最も売れたデビューアルバムであるが、クリステンセン氏の頭で鳴っているサウンドは、おそらくもっと強烈なものだったはずではないか、とも思う。

つまり、アイデアは素晴らしいものが揃っているが、やはり構築力と言う意味で後の作品に劣る部分もある。ただそれを勢いでカバーしており、十分に名盤に押し上げているとも感じている。

続く2ndアルバム『Rotator』(1996)は、基本的に1stアルバムの路線を変えることなく、1stでやりたかったことを、よりクオリティ高く実現できているアルバムだと思う。

タイトル曲「Rotator」はいかにもDizzy Mizz Lizzyらしい楽曲であり、冒頭を飾る「Thorn In My Pride」は疾走感があり心地好い。

「11:07 PM」のメロディの美しさは、彼らの楽曲の中でも随一だと思う。

その他にも「Break」などは彼らの演奏力の高さを感じさせる複雑さであり、「Take It Or Leave It」はギターアルペジオの美しさとプログレ風味の加わった佳曲である。

粒ぞろいの楽曲であり、1stより格段にクオリティが上がっている印象である。1stのインパクトに隠れて若干地味な印象もなくはないが、トータル的には素晴らしいアルバムである。

解散前の2作は、ハードロックテイストのオルタナティブロックという新たな形を生み出し、また若さゆえの疾走感がロックンロール的なビートとして勢いのあるものだった。

まだまだ伸びしろがたくさんありそうなバンドは、この2作を残して解散となった。

再結成後 – 重厚感のあるサウンド重視の音楽性へ

Dizzy Mizz Lizzyが解散していた間、ギター・ボーカルのクリステンセン氏はソロ活動を行い、音楽活動を続けていた。他のメンバーは音楽以外の仕事をしていたようである。

短い再結成を経て、2014年から本格的に活動を再開している。基本的な音楽性は変わっておらず、ハードロックを感じさせるオルタナティブロックという趣である。

ただ変化した部分も見られている。まずは解散前よりも、よりヘヴィなサウンドやリフを多用するようになっており、全体に重いサウンドになった点が挙げられる。

また『Alter Echo』(2020)で顕著であるが、プログレ要素がさらに強まり、加えてアンビエントなどサウンド重視の傾向が強まっていると言えるだろう。

浮遊感や、逆に沈み込むような雰囲気の楽曲が増え、かつてのロックンロール的なビートは影を潜めるようになった。

また全体的にソングライティングやバンドとしてのアレンジ力などは、解散前よりますます向上しているのが窺える。

20年ぶりの新作となった『Forward in Reverse』(2016)は、見事に『Rotator』(1996)の次の段階の作品になっており、ブランクを感じさせないがレベルアップはしっかりしている作品だ。

本作はDizzy Mizz Lizzyの復活を告げるような、力強くて清々しい曲が多いのが特徴である。そして必殺チューンと言う感じの、キャッチーな曲も多くなっている。

たとえばタイトル曲「Forward in Reverse」や「I Would If I Could but I Can’t」、あるいは「Love at Second Sight」などストレートかつヘヴィなリフの楽曲が多くなっている。

基本路線は解散前を受け継いでいるが、1曲ずつの説得力と言うか、構築する力はさらにレベルアップしている。

またトリッキーな展開は若干影を潜め、より必然性のある展開やアレンジが施されており、結果的にはシンプルになっている印象もある。

また重厚感が解散前より明らかに増しており、1曲目の「Phlying Pharaoh」のようなヘヴィさはありそうで、これまでなかった。

さらに顕著な変化として、「Say It to Me Anyway」など、演奏やサウンドの雰囲気を重視した楽曲が登場したことである。

アップデートされたDizzy Mizz Lizzyを明快に示した作品であると同時に、次の『Alter Echo』の予告編のような作品となっている印象である。

そして4作目としてリリースされた『Alter Echo』(2020)は、これまでとアルバムの構成が大きく変わり、往年のプログレッシブロックのようなアルバムに仕上がっている。

まずもって、コンパクトな楽曲を数多く収録するスタイルだったのが、比較的長尺の楽曲や、さらには合計20分を超える組曲形式の「Amelia」など大作が多いのが異色である。

既に『Forward in Reverse』における重厚感が本作を予感させていたとも言えるが、一方でこれまでのDizzy Mizz Lizzyの方向性からすると異色作と言えるのかもしれない。

これまでによくあった細かく展開するような曲調ではなく、全体にどっしりと重低音を響かせつつ、サウンドの奥行や雰囲気を楽しむような作風は、アンビエントなどにも通じるところがある。

アルバムは大きく分けて前半・後半に分かれ、前半は5分前後のミドルテンポの曲が占められている。「In the Blood」や「California Rain」などは、前作を踏襲したヘヴィなサウンドを聴かせてくれる。

変化を感じさせるのは、リードトラックでもある「The Middle」であり、これまで以上に幻想的なサウンドが作られており、ハードロック・オルタナの範疇を超えていくスケール感である。

そして圧巻なのは、20分を超える大作「Amelia」であり、ヘヴィなロックとアンビエントな浮遊感とを絶妙に行き来しながら、見事に世界観を構築した傑作である。

本作はDizzy Mizz Lizzyの可能性を大きく広げた作品だと感じた。ハードロックやオルタナティブロックの枠組みをさらに広げ、プログレ、さらにはアンビエントの要素も感じさせている。

そもそもハードロックとはリフの繰り返しの中に、一種の陶酔感をもたらすもので、遡ればBlack Sabbathがそうしたトリップ感のある曲を作り出していた。

Black Sabbathはヘヴィメタルにも大いに影響を与えたが、一方でその陶酔感はアンビエントやドローンなどにも通じるものがあり、Dizzy Mizz Lizzyがこの路線に至ったのも驚くことではない。

(より陶酔感に寄っているのが、近年のEarthではないかと思っている)

インスト盤がリリースされているのも、その作風の変化を表しているように思える。ただエクスペリメンタルな要素はそれほどなく、美しく構築されたサウンドがDizzy Mizz Lizzyらしさを保っている。

今後もこの路線が続くのか分からないが、アンビエントな要素は気に入っている様子で、新たな扉を開いた作品ではあるだろう。

※【ライブレポート】2023年9月17日 DIZZY MIZZ LIZZY THE ALTER ECHO – JAPAN TOUR 2023 川崎CLUB CITTA’

まとめ

今回の記事では、デンマークのバンドDizzy Mizz Lizzyの音楽性の変化・進化について触れながら、その魅力について掘り下げてみた。

簡単にまとめると、解散前は割とハードロックの持つリフの力強さや、ロックンロール的なビート感を重視しつつ、プログレ風味の複雑なリズムなどを構築していた。

再結成後には、リフを活かしたロックである点は残しつつ、より重厚感が増し、さらにはサウンド全体の雰囲気を重視するようになった。

それはアンビエントなどにも通じる浮遊感や幻想的なサウンドが作られるようになっていると言える。

さらには初期には情報量が詰め込まれた楽曲と言う印象であったが、近年は引き算を感じさせつつ、より説得力のあるソングライティングやアレンジが秀逸になっている。

バンドとしては円熟の時期に入り、ますます素晴らしいという印象である。

なお音楽性に変化が見られつつも、いずれにも共通するのは、ハードロックやそれ以前のプログレッシブロックなどにある、アート性の高いロックに根差しているということである。

攻撃性に特化したパンクや、ハードロックの攻撃性を高めたヘヴィメタルの要素と言うのは、それほど感じられないのである。そして実験的過ぎる感じもなく、かと言って古典のリバイバルでもない。

ロックが持っていたアート性を見事に自分たち流に消化して、新たなロックを生み出し続けているのがDizzy Mizz Lizzyである。これからも目が離せないバンドなのだ。

※ハードロックとヘヴィメタルの違いは結局何なのか? – 歴史的変遷からざっくりと理解する

コメント