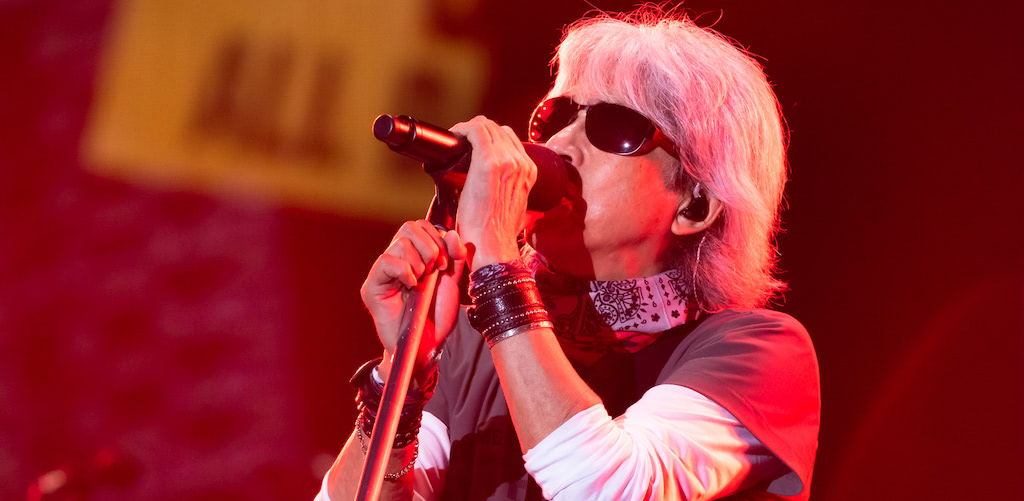

ソロデビューから50年近くにわたり、今日まで活動を続けているソングライター浜田省吾。社会派の楽曲から、人間の心の機微を描いたラブソングまで、その楽曲の評価は高い。

浜田氏は2015年のアルバム『Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター』の頃から、自身の職業を”ソングライター”として、歌の主人公の物語を紡ぎ、歌ってきたと述べている。

浜田氏の楽曲はそうした物語性を感じさせるものが多いのだが、人間の心理を鋭く描いた楽曲も存在する。筆者がとりわけ好きな楽曲が「PAIN」である。

この曲ではまさに人間が悲しみをどのように受け止め、そこから立ち直っていくのか、心理的なプロセスまで感じさせる、秀逸な歌詞が聞きどころの1つである。

今回は浜田省吾氏の楽曲「PAIN」を取り上げながら、浜田氏の作る歌詞の秀逸さ、楽曲の素晴らしさについて語ってみたい。

「PAIN」について

- 作詞・作曲:浜田省吾

- 収録アルバム:『DOWN BY THE MAINSTREET』(1984年、オリジナル)、『初秋』(2003年、リメイク)

「PAIN」は作詞・作曲ともに浜田省吾氏による楽曲である。初収録アルバムは1984年の9枚目のオリジナルアルバム『DOWN BY THE MAINSTREET』だった。

本作はデビュー盤『生まれたところを遠く離れて』の後にこそ作りたかった、地方都市に住む10代の少年たちの成長物語をテーマにした作品だった。

当時の浜田氏は30代前半であるため、もちろん等身大のテーマではなく、俯瞰した形で青春映画のような楽曲が多くなっている。

しかし今回取り上げる「PAIN」だけは、少年たちだけがテーマの楽曲ではない点でやや異質である。「PAIN」の歌詞を見ると、もっと大人の年代に置き換えても成立するものだ。

後で詳しく書くのだが、この曲のテーマになっているのは離別、さらには死別であり、その時に感じる「悲嘆」の感情について描いたものと解釈している。

それは心理学的な話題でもあり、とても普遍的なテーマになっている。結果的に家族との死別、災害での死別など、それぞれの体験とリンクする楽曲として愛されているようだ。

なおオリジナルバージョン以外に、2003年のバラードベスト『初秋』ではアレンジ違いのリメイクバージョンが存在する。

※『DOWN BY THE MAINSTREET』のアルバムレビューはこちら

「PAIN」で描かれているもの

浜田省吾氏の「PAIN」は、彼のソングライターの真骨頂とも言える楽曲に思える。

もっと代表的な曲は他にも思い浮かぶのであるが、スケール感の大きさやテーマの深さ、という意味では、逆にやや異質とも言えるほどに壮大な曲と言っても良いかもしれない。

それは先ほど貼り付けた、「PAIN」の2011年のコンサートツアーでのライブ映像についているコメントを見ることで明らかとなる。

YouTubeのコメントを見ると、家族との死別・離別体験を語る人が多いのが分かる。また2011年当時のコンサートと言うことで、東日本大震災について書いている人も多かった。

この曲を”やや異質”と書いたのは、この曲のテーマの中に、そうした社会的な事象を想起させるものは何もないところにある。

もちろん、楽曲がアルバムに収録されたのが1984年であるから、東日本大震災よりはるかに昔のことである。

この曲のテーマの深さは、社会的な事象を取り上げることも多い浜田氏にあって、心理学的に深い、という点で、他の楽曲を抜きん出た凄みがあるように感じている。

「PAIN」のテーマである”悲嘆”について

先ほど述べた通り、この曲のテーマとなっているのは、悲嘆の感情である。少し心理学的な知識について、前提知識として書いておきたい。

悲嘆とは、大切なものを失った(離別・死別・喪失)時に生じる感情や身体的な反応の事である。

それは日常的に感じる悲しみ(たとえば悲劇的な映画を観た時など)とはかなり反応として異なるものである。

日常的な悲しみは、考え方の切り替えや楽しい体験を重ねることで、容易に消し去ることが可能である。しかし何かを失った悲しみは、それ自体を埋めることができないので、長期化するのだ。

悲嘆については、その反応が段階を経て変化する、というモデルがいくつか提唱されており、キューブラー=ロスの5段階モデルとか、グリーフワークの4段階が有名である。

たとえばグリーフワークの4段階は以下のような段階であるとされる。

- ショック期:突然の死を受け入れられず、茫然自失となる。

- 喪失期:喪失を受け入れつつ、心の整理がつかず、様々な感情が溢れる。

- 閉じこもり期:自身の価値観や生活の意味を見失い、うつ状態や無気力に陥る。

- 癒し・再生期:死別や離別を乗り越え、自己の再生や新たな社会関係を築いていく。

全員がこの順に変化していくのではなく、各段階を行ったり来たりしながら、数年をかけて変化していくもののようだ。

「PAIN」の歌詞に見る”悲嘆”とは?

実際に「PAIN」の歌詞を見ていくと、悲嘆について歌った部分や、その変化の段階を経験する中での人間の”不思議さ”を描いている部分を見つけることができる。

まずは冒頭の一節が、まさに悲嘆が日常的な悲しみの感情とは異質であることを、的確に説明している。

君を失った時に 手のひらから 世界も一緒に こぼれて落ちた

https://www.uta-net.com/song/24156/

グリーフケアでの第1段階、ショック期における感覚の麻痺が次の歌詞である。

何も 感じられない

https://www.uta-net.com/song/24156/

最も象徴的なのがサビの冒頭の一節である。これこそ悲嘆を受け入れていくプロセスを人間は持っている、という不思議さを歌ったものである。

ある意味、人間が生物学的に備えている心理的な機能である、とも言えるだろう。

二度と立てぬ 痛手なのに 受け入れてく 不思議だ人は

https://www.uta-net.com/song/24156/

筆者が最も秀逸に思えるのが次の一節だ。

追いつけない この悲しみ 後に残して

https://www.uta-net.com/song/24156/

おそらくグリーフケアの第2段階においては、深い悲しみに向き合いきれず、異なる感情(怒りや後悔など)が出たり、無理に忙しくしたりして、心を守ろうとする防衛反応が生じる。

そうした状態を、悲しみが追い付けない、と表現した的確さである。その後、本当の悲しみは第3段階の閉じこもり期においてやって来るのだ。

このように、実は「PAIN」は人間の悲嘆のプロセスを、割と記述的に並べた歌詞であることが分かり、”不思議だ”としたところに浜田氏の感情がこもっているのである。

まとめ

浜田省吾氏の「PAIN」は、何か・誰か大切な存在を失った時に持つ、悲嘆と言う感情について歌ったものだと考察してみた。

恋人との別れ=失恋の歌としても読めるが、もっと心理的には深いところを描いているように思える。

あえて心理学的・分析的に読めば、今回の記事のようになるのだが、そんな知識は全く必要なく、直感的にこの歌詞を感じ取れる人がほとんどであろう。

だからこそ、多くの人が共通して、配偶者など大事な人との死別について、コメント欄に書き込むのである。

「PAIN」の優れたところは、あえて心理学的な記述のような歌詞にしたことで、聴き手が自由な物語の中で感情移入できる仕組みになっていることである。

もしこの曲に特定の主人公像があり、誰とどのように分かれ、喪失体験をしたのか描かれていたら、逆に感動できないものだろう、と想像する。

聴き手が自由に、自らの物語を投影しながら聴けるからこそ、この「PAIN」を聴くことが、誰にとっても癒しになる、という仕組みになっているのだ。

このように、どういった歌詞をつけると、多くの人が自らの物語を投影できるのか、絶妙なバランスでソングライティングするところに、浜田氏の真骨頂があるように思える。

物語を描き過ぎず、かと言って説明的で説教臭くはならないように、「PAIN」の歌詞はこれしかない、という塩梅で書かれているのだ。

取って付けたようになってしまうが、もちろん浜田氏の作る美しいメロディ、さらには悲しみに寄り添うようなアレンジもまた、この曲を成り立たせてくれている。

まさに浜田氏の素晴らしいソングライターとしての才能であろう。

※なぜ浜田省吾が自らを「ソングライター」と称するのが最もしっくりと来るのか?

コメント