「自部屋の音楽」では、昔の良い音楽を掘り起こして紹介、あるいはベテランバンドの最新動向なども追いかけている。

昭和の終わりに生まれた筆者にとっては、そのほとんどが生まれる前に発売された作品ばかりである。当然のことながら、既に様々な評価のついた状態で、後から作品を追いかけることになる。

しかしどうやっても後から追いかけて聴くのと、リアルタイムにその音楽を聴くのとは、体験として質の異なるものになる。

一概にどちらが良いか悪いかは論じられないが、時代の雰囲気やその時の自分の思いなども含めて、リアルタイムに聴いたアルバムへの思い入れは強いものである。

今回は筆者が生まれるより前に発売されたアルバムの中から、この作品はリアルタイムで聴いてみたかった、と感じる作品を5枚選んでみた。

「自部屋の音楽」筆者がリアルタイムで聴いてみたかったアルバム5枚

さっそく筆者がリアルタイムで聴いてみたかったアルバムを、洋楽・邦楽交えながら、時代順に紹介していこうと思う。

単純なアルバム紹介、レビュー的な内容はコンパクトに行いつつ、おそらく当時リアルタイムで聴いていたら、こんな影響を受けていただろう、という想像を膨らませて書いてみた。

また前後のアーティストの歴史なども触れながら、当時に思いを馳せてみたいと思う。

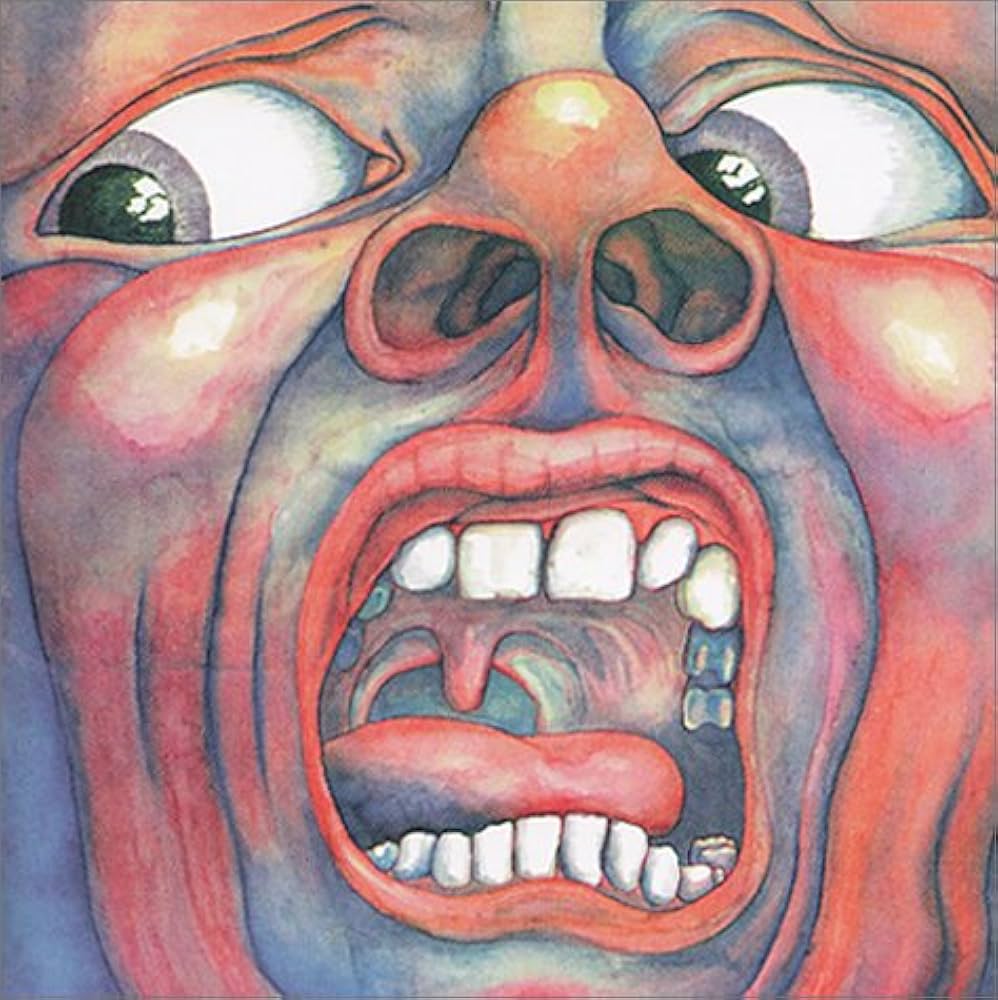

King Crimson – In the Court of the Crimson King(クリムゾン・キングの宮殿、1969年)

- 発売日:1969年10月10日

- レーベル:アトランティック・レコード

イギリスのプログレッシブロックバンド、King Crimsonが1969年にリリースした1stアルバム『In the Court of the Crimson King(クリムゾン・キングの宮殿)』である。

色んな形容がなされるアルバムだろうが、筆者が思うには、プログレッシブロックとはこういうものだ、という1つの見方を明確に提示したアルバムだと思っている。

プログレッシブロックとは何ぞや、と語れるほどの知識がある訳ではないが、King Crimsonが本作で登場する以前から、プログレッシブロックは存在していた。

むしろ、Procol HarumやThe Moody Bluesが1967年頃に生み出していた音楽が、もともとプログレッシブロックだったのではないか、とさえ思っている。

それはアート性を兼ね備えたポップスやロックだったのであるが、King Crimsonによる本作はそこに音楽的な実験と荘厳な世界観と言う、プログレの新たな境地を確立したのではないか。

「21st Century Schizoid Man (including “Mirrors”)」は、ロックとジャズの激しさを融合させ、複雑なロック=プログレと言う1つの図式を作り出した。

また「Epitaph (including “March for No Reason” and “Tomorrow and Tomorrow”)」のメロトロンを用いた幻想的で浮遊感のあるサウンドも非常に斬新なものである。

そして「The Court of the Crimson King (including “The Return of the Fire Witch” and “The Dance of the Puppets”)」の荘厳で構築された展開もまたプログレの1つの形となった。

まさにプログレッシブロックの金字塔の作品であると思う。

King Crimsonのデビュー以前から活動していたPink Floydは、本作の時代を通り抜けてこそ、1973年に『The Dark Side of the Moon(狂気)』と言う名作を生み出し得たのではないかと思う。

それは筆者の思い込みかもしれないが、それだけ本作は歴史を変えた1枚と言っても良いだろう。

本作をリアルタイムで聴いてみたかったのは、単純にそうした転換点に立ち会ってみたかったからである。

そして本作は大人になって音楽を聴き漁るより以前、まだ昔のロックに詳しくはなかった中学生の頃に出会い、筆者の音楽の趣味の血肉になったアルバムでもある。

果たしてこれをリアルタイムで聴いていたら、もっとプログレッシブロックの洗礼を強烈に受けたのかもしれない。

Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath(血まみれの安息日、1973年)

- 発売日:1973年12月1日

- レーベル:ワールド・ワイド・アーティスツ

イギリスのハードロックバンド、Black Sabbathが1973年にリリースしたアルバム『Sabbath Bloody Sabbath(血まみれの安息日)』である。

当ブログをお読みいただければ、1970年代のハードロックが好きであり、Black Sabbthなどのおどろおどろしいハードロックに影響を受けた人間椅子のファンであることはお分かりだろう。

人間椅子こそ35年以上のキャリアのうち25年ほどをリアルタイムで聴けたのであるが、彼らの敬愛するBlack Sabbathをリアルタイムで聴いてみたかったと言う思いがやはり強い。

そして1970年代に活躍したLed ZeppelinやDeep Purpleをはじめとした名だたるハードロックバンドの作品ももちろん体感してみたかったのである。

あえて本作を選んだのは、Black Sabbathが徐々に変化を迎える最中に生まれた、音楽的に傑出した作品であるからだ。

Black Sabbathと言えば、代表曲の多い2nd『Paranoid』や、ダークでルーズな雰囲気の3rd『Master of Reality』のインパクトが大きい。

やはりバンドとして勢いのあった時期であったが、1972年の『Black Sabbath Vol.4』リリース後にはスランプ状態に陥ったのだと言う。

そんな状態を救ってくれたのが「Sabbath Bloody Sabbath」だったそうで、かつてないほど分かりやすくヘヴィなリフが冒頭から畳みかける、キャッチーさも兼ね備えた名曲である。

アルバム全体を通じては、ストリングスやメロトロンを用いるなど、アート性の高い作風が特徴であるが、粒ぞろいの名曲が詰まった凄いアルバムだと思っている。

このアルバムの楽曲からカバーを選曲しているバンドが多いのも、このアルバムが高いクオリティを持つとともに、愛すべきアルバムとして受け入れられている証拠のように思う。

本作以降、Black Sabbathオリジナルメンバーでの活動は徐々にバランスを崩していく。

次作『Sabotage』もなかなかの力作だとは思うが、個人的には崩れていく前の最後の煌めきが本作のように感じている。

そんなBlack Sabbathの歴史をリアルタイムに感じる上で、本作を体感してみたかった思いが強いのである。

※1970年代Black Sabbathはハードロックなのか、ヘヴィメタルなのか – 音楽的変遷の考察

大瀧詠一 – A LONG VACATION(1981年)

- 発売日:1981年3月21日

- レーベル:NIAGARA/CBS SONY

日本のシンガーソングライター、大瀧詠一が1981年にリリースしたアルバム『A LONG VACATION』である。

大瀧詠一と言う名前を世間に知らしめた、自身最大のヒット作と言われている。それでいて、日本の音楽史においても、これほどのクオリティのアルバムはないのではないか、と思わせる傑作だ。

筆者の世代的には、親が大瀧氏による本作のリアルタイム世代であり、やはり幼少期に何となく聴いていたのであるが、リアルタイムで聴けたのは1997年のシングル『幸せの結末』以降である。

さて本作をどうしてもリアルタイムで聴いてみたかったのは、何よりまずは日本の音楽の歴史的に見ても傑出した作品が生まれた瞬間に立ち会ってみたかった、というのがある。

本作の制作にまつわる大瀧氏のこだわりエピソードは至る所で伝え聞くものがある。

何としても松本隆氏に作詞を頼みたかったところ、彼の妹の死が重なるも、歌詞が書けるのを待ち続けたのであった。

そして生まれたのが「君は天然色」である、というエピソードはあまりに有名である。

またサウンド面でも、同じ楽器を何度も重ね合わせるという、フィル・スペクターが用いたウォール・オブ・サウンドを意識したとされている。

それにより日本語詞の楽曲という身近な感覚と、どこか遠い異国へと旅へ誘われるような感覚がどちらも楽しめるのだと感じた。

浜田省吾氏が本作を日本の音楽においてここまでのクオリティのアルバムはなかった、と称したのも納得の内容である。

加えて、大瀧詠一氏のキャリアにおいても転換点になった本作であり、もしその前から聴いていたとしたら、果たしてどんな感想を持ったのだろう、という興味もあるのだ。

筆者は決して大瀧詠一フリークと言うほど聴き込んでいる訳ではないが、『A LONG VACATION』以前の大瀧氏と言えば、玄人向けのマニアックな音楽を作っていた印象である。

前作である1977年『NIAGARA CALENDAR』に本作の予感はありつつも、まだロックサウンドがあったり、本作の肌触りやキャッチーさとは異なるものがある。

音楽を続けていくためにも何としてもヒット作を、と生み出された本作のようである。それ以前のマニアックな音楽が好きだったファンはどのように感じたのだろうか。

筆者がもしリアルタイムだったら、「これは今までと違う」と言う思いが強かったのか、「いやこれは素晴らしい」と評価したのか、そんな体験をしてみたかった作品でもある。

南佳孝 – Seventh Avenue South(1982年)

- 発売日:1982年9月22日

- レーベル:CBSソニー

日本のシンガーソングライター、南佳孝が1982年にリリースしたアルバム『Seventh Avenue South』である。

1つ前に紹介した大瀧詠一氏と同様、まさに親の影響が大きなアルバムであり、南佳孝氏の作る音楽を非常に愛好している。

南佳孝氏と言えば、松本隆氏との出会いから、非常にマニアックな作品だと思っている『摩天楼のヒロイン』でデビューしている。

1979年に発売された『モンロー・ウォーク』を郷ひろみが『セクシー・ユー』のタイトルでカバーし大ヒットしている。

また1981年の角川映画『スローなブギにしてくれ』の主題歌「スローなブギにしてくれ (I want you)」が世間的には最も知られているところである。

しかしそれよりも、彼の音楽性が確立したと思われるのが、1978年の名盤『SOUTH OF THE BORDER』であろう。

ラテン音楽を組み込んだ作風は、日本において唯一無二の音楽であり、これもまたリアルタイムで聴いてみたかった作品の1つではある。

前述の通り、その後に世間的なヒットを生み出した訳であるが、ヒットにより時間的にも金銭的にも制作に余裕が生まれたのが1981年『SILKSCREEN』リリース後の状況だった。

そして初のニューヨークでのレコーディング、現地のジャズ・フュージョン系ミュージシャンを起用して、”都会”や”夜”をイメージさせる作品となったのが本作である。

1980年代初めと言えば、シティポップやAORなるジャンルが流行していたようで、南氏もそうした流れで語られることも多い。

しかし南氏の音楽は常に斬新であり、そうしたジャンルの流行の中に組み込むことのできない凄みのようなものを感じる。

本作はまさにそうした凄みの頂点のような作品であり、これほどまでに大人っぽい音楽があるのだろうか。

「COOL」から「SCOTCH AND RAIN」の流れは、それまでの南氏の音楽を聴いても、圧倒的に洗練された感触がある。

それだけでなく「波止場」「口笛を吹く女」など、非常にクオリティの高いメロディ、楽曲が詰め込まれている。

筆者はようやく10数年前頃に南氏のコンサートに行くようになり、いわばもう熟練の域に達した頃にリアルタイムで聴くことになった。

南氏が30代だった頃、盟友でもある松本隆氏との間で作り上げた本作をリアルタイムで感じていたらどんな感想を持ったのだろうか。

※【南佳孝】”作詞:松本隆、作曲:南佳孝”の全楽曲の一覧表+収録作品別の楽曲紹介

浜田省吾 – J.BOY(1986年)

- 発売日:1986年9月4日

- レーベル:CBSソニー

日本のソングライター、浜田省吾が1986年にリリースした2枚組アルバム『J.BOY』である。

自身初のオリコンチャート1位を獲得したアルバムであり、浜田省吾というアーティストを揺るぎないものにした、金字塔的な作品である。

”Japanese Boy”を略した「J.BOY」という造語が、後にJリーグやJ-WAVEなど一般的に使われるようになり、社会現象となるほどの人気だったことが窺われる。

80年代中頃を子ども~思春期・青年期に過ごした世代の人に聴けば、まず浜田省吾と言う名前は知っているし、『J.BOY』を聴いたと口にする。

筆者はもう浜田氏に根強いファンがついた後に聴き始めたので、”猫も杓子も”という広さで浜田氏の音楽が聴かれていた時代の雰囲気を味わってみたかったものだ。

アルバム『J.BOY』は2枚組の大作であり、浜田氏がテーマとしていた少年の成長物語と言う題材の集大成の作品と言える。

当時聴いていた人はそんな意識はなくとも、2枚組と言うこともあり、何となくベスト盤のような楽しみ方ができたのではないか、と想像する。(当時浜田氏のベスト盤はまだ出ていなかった)

2枚目の「19のままさ」~「路地裏の少年」は浜田氏のデビュー頃のレパートリーであり、少年の成長物語と言うテーマの集大成であることが窺える。

また「晩夏の鐘」「滑走路 – 夕景」といったインストや「こんな夜はI MISS YOU」という短い楽曲が収録されるなど、アルバムとしての流れも見事な作品になっている。

リアルタイムで聴いたとして、流行っているから本作を聴いてみたのか、浜田氏の歴史を追いかけながら本作を聴いたか、によっても随分と印象が異なったのではないか、と思う。

浜田氏と言えば、1980年の『Home Bound』で自身の音楽スタイルを確立し、コンサートを中心に着実にファンを増やしていた。

そして1984年の前作『DOWN BY THE MAINSTREET』では事務所からの独立、初セルフプロデュースと、自らの表現スタイルをより明確に出せる状況を作っていた。

加えて、デビュー頃に本当はやりたかった、少年の成長物語というテーマを『DOWN BY THE MAINSTREET』『J.BOY』、次の『FATHER’S SON』で完結させた。

もちろんそうした時代を横断した見方はリアルタイムではできないのだが、彼がまさに表現したかったことが生み出されていく瞬間を、どのように見ることができたのか、体感してみたかった。

※【初心者向け】”はじめてのアルバム” – 第10回:浜田省吾 おすすめのアルバムの聴き進め方とは?

まとめ

今回は筆者がリアルタイムで聴いてみたかったアルバム5枚を選んで紹介した。

筆者にとってインパクトを残したアルバムであると同時に、社会的にも影響力の強かったアルバムが多くなった感はある。

作品と言うのはどの時代に鑑賞しても同じものを提供してくれるのだが、その時代のムードと言うのはその時にしか分からない。

どのように作品が受け入れられ、どんな流行り方をしたのか、文章では何とも伝わりにくいし、かろうじて当時の人の話を聴くことで、若干ニュアンスは伝わるようなものである。

それもその人が感じたものに過ぎず、何よりも自分自身の主観でどのように感じたか、という感触はリアルタイムでしか味わえないものである。

ただリアルタイムで聴けることが必ずしも幸せか、と言うと一概には言えない。バンドの作風の変化に戸惑うことなど、後から聴いた方が純粋に作品を楽しめる場合もあるのだ。

歴史に「もしも」はないと言う通り、その人自身がリアルタイムで体感できたものが全てであり、そういう巡り合わせと思うほかないのだろう。

※2007~2008年のエレファントカシマシ – 楽曲リリース時の思い出あれこれ(前編)

コメント